1. 機能テストにおける「作業感」とは何か

まず押さえておきたいのが、なぜ機能テストに「作業感」が出やすいのかという点です。

その要因の多くは、以下のようなものです。

・成果が見えづらい

・評価されづらい

・反復作業が多い

・予防的な意味合いが強く、成功が目立たない

つまり、開発やデザインのように“形になる成果”が可視化されにくく、「やって当たり前」と思われやすいポジションになってしまっているのです。これは、チームの心理的安全性やモチベーションにも大きく影響します。

2. ゲーミフィケーションとは?テストに活用できる基本要素

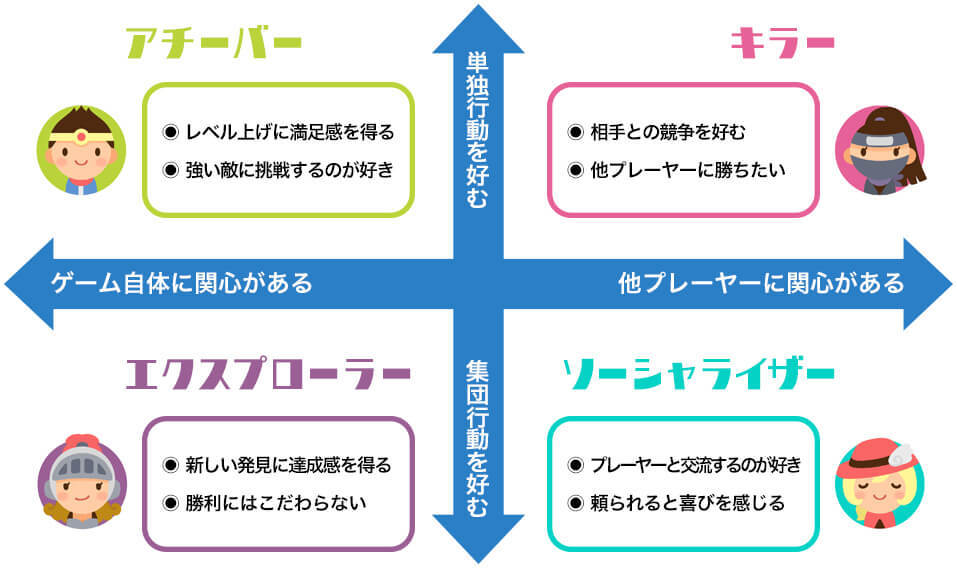

ゲーミフィケーションとは、ゲームデザインの要素をゲーム以外の領域に応用し、行動の動機付けや継続性を高める手法のことです。機能テストに応用する場合、以下のような要素が有効です。

・明確な目標設定(例:今週中に50ケース実施)

・進捗の可視化(チェックリスト、進捗バー)

・即時フィードバック(レビューコメント、改善提案)

・達成報酬や称賛(チーム内での称賛、感謝の言葉)

ポイントは、「競争」ではなく「貢献感・達成感」に焦点を当てることです。無理なランキングやノルマ制度は逆効果になることもあるため、チームの文化に合った柔らかい導入が求められます。

3. 実務での応用例:テストに達成感と楽しさを持たせる仕組み

たとえば、あるプロジェクトでは、テストケースを“チェックポイント”に見立て、1つ達成するごとにメンバー同士でポジティブなフィードバックを送り合う仕組みを導入しました。

さらに、週次の朝会で「今週一番多くのケースをこなした人」ではなく、「もっとも改善提案を出してくれた人」に感謝を伝える時間を設けています。

このように、数字ではなく“価値ある行動”を評価する文化が生まれると、作業の意味づけが大きく変わります。

4. フィードバック設計がチームを変える理由

ゲーミフィケーションで最も重要なのが「フィードバックの設計」です。単に「OK/NG」の結果を伝えるだけではなく、なぜそのテストが価値を持つのか、どのように品質に寄与しているのかをチーム内で言語化することで、ひとりひとりの行動が“つながりあるもの”として認識されるようになります。

また、フィードバックは即時性が鍵です。実施したその場で「助かった!ありがとう」「ここの指摘、めちゃくちゃ助かる」と声をかけるだけでも、相手の貢献意識は大きく変わります。

5. 小さな仕掛けが大きな変化を生む:導入時の工夫

ゲーミフィケーションを取り入れる際、いきなり仕組みを大きく変える必要はありません。

最初は小さな工夫から始めて、チームの反応を見ながら徐々に広げていくことがポイントです。具体的には、

・スプレッドシートに進捗バーをつける

・1日の終わりに「本日のナイス指摘」共有タイムをつくる

・テスト設計の「観点出し会議」をクイズ形式にする

こうした仕掛けを通じて、“義務”だったテストが“チームで楽しむ共同作業”に変わっていきます。

6. 導入前に確認すべき課題と注意点

ただし、どんなチームにも一律で通用するわけではありません。導入前に以下の点を確認することが大切です。

・チーム文化に合っているか

・フィードバックの質が保てるか

・ゲーム要素が作業負荷にならないか

形だけのゲーミフィケーションは、逆にストレスや不公平感を生む可能性があります。目的は「遊び化」ではなく「意義付けの強化」であるという点を忘れないようにしましょう。

機能テストは、本来プロダクトの価値を守る重要なプロセスであり、単なる「作業」ではありません。ゲーミフィケーションの視点を取り入れることで、テストメンバーのエンゲージメントが向上し、品質向上への主体的な関わりが生まれます。タスクの可視化、達成の共有、ポジティブなフィードバックといった要素は、モチベーションの源になり、結果としてテスト効率と正確性の向上にもつながります。チーム全体で「楽しく、意味のあるテスト体験」を設計することは、働き方の質を高めると同時に、プロジェクト全体の成功率を大きく引き上げる鍵となるでしょう。

ハトネット は、全国の IT 企業間の現場の IT 担当者を結び付け、雇用主が効果的かつ専門的な方法でリソースを最大限に活用し、コストを節約できるよう支援します。

IT 業界で最大 500,000 人の人々を接続します。

パートナーを見つけるコストを節約します。

小さなご要望でも、いつでもオンラインでお申し込みください。

※お問い合わせ:

メール: hello@hatonet.com

.jpg)